Аляска: из сегодня – в позавчера

По всем телеканалам идёт встреча лидеров США и России, мелькают улицы и здания Анкориджа. 45 лет назад этот город был совсем другим : поприземистее, без высоток и раза в два поменьше.

Давайте расскажу, как познакомился с Аляской.

И когти не замочить

1981 год, Сахалин. После первого рейса в юго-восточную часть Тихого океана (возле Перу и Чили), где мы ловили скумбрию и ставриду на траулере «Борис Цинделис», мне выпало круто сменить географию и промысел. Второй рейс оказался зверобойным: предстояло добывать морского зверя на севере.

На нашем ЗРС (зверобойно-рыболовное судно) «Звягино» было приподнятое настроение: узнали, что получили лицензию на отстрел четырёх тысяч тюленей. С учетом северных надбавок «меховой» рейс обещал неплохие заработки. Но радость чуть поутихла, когда пришла другая новость: рейс будет не промысловый, а научно-промысловый. Два месяца из шести положенных предстояло изучать миграцию, питание, популяции и прочие дела моржей.

В Корсакове к нам присоединились четверо учёных из Москвы, ещё столько же их коллег надо было взять в Соединенных Штатах. Кстати, на борту у нас уже был свой американец – щенок Кадьяк. Есть такой американский остров в Алеутском архипелаге. А на острове обитают кадьяки, самые крупные из бурых медведей. Наш боцман как раз и имел их в виду, когда давал кличку своему, а потом и всеобщему баловню – упитанному, с густой тёмной шерсткой кобельку.

На этот архипелаг нам и предстояло идти. Только на остров Уналашка, где в одноименном городе нас ожидало учёное пополнение. Но сразу взять туда курс не получилось. Прямо на выходе из Анивского залива и дальше на северо-восток стояли тяжелые льды. Пришлось сначала спускаться к Японии и уже оттуда пробираться по чистой воде.

Наконец швартуемся в Уналашке. Первое моё знакомство с северной Америкой. У пирса много краболовных судов, с сейнеров выгружают на берег рыбу. Поразило неимоверное количество орланов. Сидят на заборах и жердинах, как бабушки на лавочках, белыми головами с желтыми клювами медленно крутят туда-сюда, зорко и сердито оценивая все вокруг. Орланов здесь, наверное, больше, чем ворон. Хотя что удивляться, зачем этим гордым птицам с герба Соединенных Штатов куда-то летать рыбу ловить, когти свои мочить, когда здесь в порту этой рыбы более чем вдоволь.

Сам городок небольшой, скорее это рыбацкий посёлок тысячи на две с небольшим жителей. Дощатые домики, небольшие магазинчики, есть даже салун, как будто из голливудских вестернов. Но для более подробного знакомства с Уналашкой времени не было: учёных с их амуницией на борт, и – на север, в Беринговое море.

Увидев в бинокли моржей, стопорили ход, спускали на воду фангсботы, это такие большие шлюпки с двухтактными движками, тихими и надёжными.

Моржей поднимали на борт лебедками. Учёные деловито суетились возле них, брали всевозможные анализы, что-то замеряли, что-то спиртовали. Туши после разделки на мощной мясорубке перемалывались в мясокостный фарш, который мы потом сдавали в посёлок Провидения и другие чукотские места, где были зверофермы, в большинстве песцовые.

Кость моржа

Себе от туш оставляли ласты. В вареном виде – чистая баранина, прямо один в один! А клыки моржей пломбировались для отправки на косторезные фабрики. Были у моржей другие кости, менее ценные, чем клыки, которые и наши матросы, и учёные забирали себе на сувениры. Это были кости, необходимые моржам мужского пола для продолжения рода в суровых условиях Крайнего севера.

Я тоже оставил себе такую кость, и с ней потом была связана одна история. Её описал в своей книге «Хроника смутного времени. Записки редактора» мой однокурсник по КазГУ Юра Поминов. Я постараюсь своими словами.

После морей я вернулся в Казахстан, стал работать корреспондентом в павлодарской газете «Звезда Прииртышья». О своих путешествиях писал туда же. Видимо, мои заметки прочитали на областном телевидении: как-то раз оттуда мне позвонила редактор и пригласила принять участие в её передаче. Что-то вроде «Из дальних странствий возвратясь». И попросила взять с собой морские сувениры, если таковые имеются. Для «наглядности и оживляжа».

Я согласился. Взял с собой несколько фотографий, чучело акибы, это такой небольшой тюлень с серебристым мехом, голову морского льва, клык моржа, ещё что-то по мелочи. Ну и ту самую моржовую кость. Она была похожа на бейсбольную биту, но немного поменьше, сантиметров 60.

Да, а перед самой поездкой на телевидение поспорил на коньяк с одним из коллег, что ведущая не преминет взять «биту» в руки. К тому времени я убедился: практически все, кому показывал эту кость, наверное, повинуясь какому-то древнему инстинкту, непроизвольно брали её как дубинку.

Так оно и произошло. Расспросив про сувениры и узнав, что дубинка является костью моржа, редактор, она же ведущая, импозантная дама с модной прической, взяла её в одну руку и некоторое время ходила с ней от сувенира к сувениру, постукивая о ладонь другой руки. Так некоторые гаишники своим жезлом играют.

На следующий день мужики в редакции, уже осведомленные о целевом предназначении моржовой кости и посмотревшие телепередачу, с самого утра упражнялись в остротах. А вечером все вместе отметили мой дебют на ТВ тем самым выигранным в споре коньяком. Да, спор я выиграл. Но вот та редактор со мной с тех пор не разговаривала: разве какую-нибудь тайну в редакции можно сохранить?..

Научная часть рейса закончилась. Американских учёных мы должны были высадить не в Уналашке, а в Анкоридже, куда им и надо было по работе. И нам с руки, здесь можно было пополнить необходимые запасы, да и сам Анкоридж, самый крупный город Аляски, посмотреть.

Гость из СССР

Вошли в залив Кука. Капитан дал команду все фангсботы закрыть парусиной, чтобы их не было видно, а всем, кто хоть немного знает английский, на берегу поменьше распространяться, что мы зверобои. Как выяснилось, такую подсказку нашему капитану дали американские учёные, объяснив, что на Аляске, как и по всей Америке, движение зелёных набирает силу.

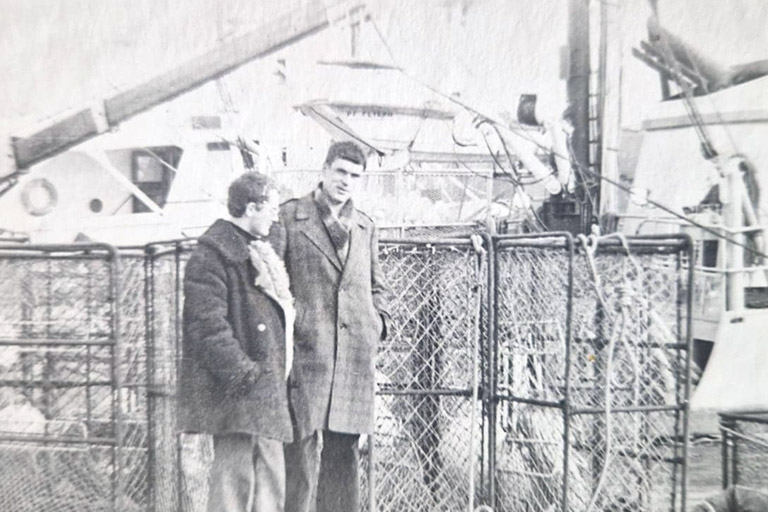

К порту нас сопровождал корабль с надписью на борту Coast Guard – береговая охрана. Пришвартовались у причальной стенки. Вместе с пограничниками к нам на борт поднялась целая куча народу: начальник порта с помощниками, начальство из мэрии, журналисты. Мы в толк не могли взять: что за ажиотаж такой? Оказалось, наше «Звягино» – первое за тринадцать лет советские судно, зашедшее в Анкоридж.

На следующий день ещё сюрприз: часам к 10 утра прямо против нашего трапа на берегу столпилось десятка полтора ребятишек лет по 12-15 с двумя взрослыми. Это школьники с учителем и переводчиком пришли к нам на экскурсию, о которой накануне договорились с нашим капитаном работники городской мэрии.

Детворе показали и капитанский мостик, и кают-компанию, и общую столовую (она же кинозал), и даже баню, в который мы парились вениками из полипропилена. Правда, банные дни у нас выпадали нечасто, как правило, во время перехода из одного района промысла в другой.

Такие экскурсии продолжались дня три, точно. Приходили и взрослые. С одним из них, Саймоном, я познакомился поближе, так как он лучше знал русский язык, чем я английский. Он сказал, что офицер, служит в полиции. То, что офицер, было заметно по его выправке. А вот в полиции Саймон служил или в другом месте, мне, например, было неважно. Тем более я почувствовал, что его интерес к нам скорее не профессиональный, а человеческий, искренний.

Так было заведено, что мы выходили в город по трое. Саймон старался подгадывать время, и когда наша тройка была в увольнительной, он знакомил нас с Анкориджем на своей машине.

В те дни в городе проходил ежегодный зимний фестиваль. Саймон свозил нас на выставку мехов Fur Rendezvous – 1981, о чём у меня на память остался красивый значок. В другой день мы съездили за город на гонку собачьих упряжек. Когда возвращались, я обратил внимание на небольшую церковь. Попросил Саймона возле неё остановиться.

Службы в это время не было, и церковь была пуста и тиха. В полумраке горело несколько свечей. Такие же образа, алтарь – все, как и у нас в православных церквях.

Неделя в Анкоридже пролетела быстро. Ранним утром мы отдали швартовы и отошли от причала. Уже знакомый корабль береговой охраны, как вежливый хозяин, сопроводил нас до «дверей» порта, дал протяжный гудок: до свидания, «Звягино»! Мы ответили своим гудком: до свидания, Аляска!

«Звягино» потихоньку забирал на север. Начали встречаться редкие льды. Впереди были четыре месяца уже чисто промыслового рейса.

Михаил ЧИРКОВ, матрос-рулевой ЗРС «Звягино»

Подписывайтесь на наш Дзен и Telegram канал