Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане

Сегодня Нургисе Тлендиеву, выдающемуся композитору, дирижеру, Қазақстанның Халық Қаһарманы, исполнилось бы 100 лет

Как все начиналось

Домбристом-виртуозом он стал благодаря Ахмету Жубанову. Будущий академик-музыковед искал таланты для только что созданного им при музыкально-драматическом техникуме (ныне Алматинский музыкальный колледж им. П. И. Чайковского) домбрового ансамбля, который очень скоро стал Казахским государственным оркестром народных инструментов им. Курмангазы.

Столкнувшись с юным дарованием в одном из аулов Алматинской области, он сделал все, чтобы 8-летний Нургиса Тлендиев попал в ансамбль. По прошествии многих десятилетий будущий музыкант-виртуоз создаст ещё один оркестр, продолживший линию, начатую оркестром им. Курмангазы. А тогда, чтобы он мог играть во взрослом коллективе, мальчику приписали два года. Сделать это было нетрудно: Нургиса был высокого роста, крепкого телосложения, а потому выглядел старше своих лет.

Когда началась Великая Отечественная война, 16-летний музыкант ушел добровольцем на фронт. И хотя Нургиса был трижды ранен, судьба, провидение или духи великих предшественников хранили его. После демобилизации Тлендиев поступил на дирижерский факультет Московской консерватории, и к потрясающему природному дару добавилось прекрасное фундаментальное музыкальное образование.

– Про него как продолжателя школ Таттимбета, Курмангазы, Даулеткерея и народных композиторов Биржан-сала, Ақан сері можно сказать, что он был последним из могикан, придерживавшимся народного стиля в своём творчестве, – считает его ученик, заслуженный деятель РК Ермурат Усенов. – Когда в 1980 году появился организованный Нургисой Тлендиевым ансамбль «Отырар сазы» при Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, я был в числе тех 15–20 музыкантов, которых он отобрал после прослушивания. Ему так понравилась моя склонность к стилю шертпе-кюй, что он сразу взял меня концертмейстером. А узнав, что я окончил консерваторию по двум специальностям (классу домбры и как теоретик музыки), поручил оркестровку народных песен и кюев, когда мы выезжали на гастроли не только по республике, но и в зарубежные поездки вместе с вокалистами Бибигуль Тулегеновой, Алибеком Днишевым, Ермеком Серкебаевым и другими.

Я обычно приходил к нему домой. Пока работал за низеньким казахским столом, он сидел рядом и курил. И попробуй сделай ошибку – спрос у учителя был строгий. Первое время я проверял звук на фортепиано. Пару раз он смолчал, а на третий сказал: «Зачем тебе это? Ты же окончил консерваторию по двум специальностям. Полагайся на свои знания, память и фантазию». Так я научился оркестровать без инструмента. Сам он писал музыку сидя за тем же столом, так, словно строчил письмо или доклад.

Постепенно я стал его правой рукой в самом прямом смысле – маэстро был левшой. Когда я написал своё первое произведение – соло для саз-сырная с оркестром, – он выразил своё одобрение. То, что учитель сам дирижировал оркестром «Отырар сазы», когда играли это произведение, я воспринял как бата – благословение на творчество. После событий декабря 1986 года я написал поэму для оркестра «Желтоқсан жаңғырығы». И опять мой учитель и старший друг был рядом – он лично провел её презентацию в Алма-Ате и сам дирижировал на концерте в филармонии имени Жамбыла.

Плюс к Богом данному таланту природа наградила его фантастически гибкими пальцами и пластикой. Когда академик Ахмет Жубанов привез его в Алма-Ату, композитор Латиф Хамиди сказал, что из этого парня выйдет хороший танцор. Но то же самое можно сказать, если он был бы пианистом или скрипачом – он стал бы выдающимся музыкантом. Когда он, левша, касался струн домбры, это было что-то мистическое – слышались завывание ветра, пение птиц, свист летящей стрелы, шум реки...

Во время съемок историко-романтической драмы «Қыз Жібек» (Тлендиев написал музыку к ней) случилось почти чудо. Лебеди, которых специально привезли из зоопарка, оказавшись в озере, уплыли далеко от берега. Что только не придумывали ассистенты режиссёра, чтобы их вернуть, – все было бесполезно. Но, когда оператор включил запись с кюем Нургисы Тлендиева «Аққу» в исполнении автора, грациозные птицы, услышав родные трубные звуки, приплыли к берегу.

Как исполнителю ему не требовались многочасовые репетиции – он просто брал в руки инструмент и играл. Но как дирижер ставил и перед собой, и перед оркестром необычайно высокую планку. Сейчас нередко бывает так, что дирижер утром проведет одну репетицию, а вечером уже дают концерт. Тлендиев никогда себе такого не позволял. Он иногда неделями отрабатывал с оркестром все контрапункты одного только произведения, чтобы оно было доступным для простого слушателя, который придёт на концерт.

Есть мнение, что истинными святыми являются люди, которые самоотверженно исполняют свой профессиональный и общественный долг. А Тлендиев не просто исполнял и то и другое – он в самом высоком смысле этого слова был сыном своего народа. Его творчество способствовало тому, что в консерваторию сегодня в класс домбры наряду с казахами поступают и представители других народов. Среди наших недавних выпускников есть, например, домбристы русские и корейцы по национальности. А концерты Димаша Кудайбергена редко обходятся без кюев «Адай» Курмангазы и «Алкисса» Тлендиева.

Человек-оркестр

По словам дирижера и музыковеда Юрия Дороховского, в сочинениях Нургисы Тлендиева всегда была видна не просто рука дирижера, в них ясно и чётко проглядывала его творческая мысль. Одно лучше другого, они не оставались в рамках узкопрофессиональной публики, а сразу уходили в народ. Со временем их стали считать народными, что является высшим знаком популярности их творца.

– Мне посчастливилось дирижировать многим из того, что написал Тлендиев, – вспоминает Юрий Дороховский. – «Алатау», «Саржайлау», «Жан саулем»... И не удивляйтесь, но я был первым, кто исполнял его «Құстар әні». С этой песней получилось так же, как и с бессмертным «Казахским вальсом» Латифа Хамиди. Написанная к ныне безвестному спектаклю песня «Құстар әні», став одной из самых любимых народом, зажила собственной жизнью.

Началось все с того, что меня ещё студентом консерватории пригласили концертмейстером в оркестр Казахского драматического театра имени Ауэзова. И хотя обстановка была очень благожелательной, я все равно робел стоять во главе оркестра. А тут через некоторое время стали репетировать спектакль, музыку к которому написал Нургиса Тлендиев. Когда сказали, что на репетицию приедет автор, чтобы послушать, как звучит музыка, разные люди поторопились сообщить мне, что угодить ему трудно – безмерно требователен и даже резковат.

Началась репетиция. Когда над залом поплыли прекрасные звуки «Құстар әні», я забыл обо всём. Отзвенел последний аккорд, и вдруг вижу, что в мою сторону бежит какой-то человек. Глаза сверкают, локти расставлены… Он был похож на боксёра, приготовившегося к атаке, а я был уже кандидатом в мастера спорта, поэтому невольно принял бойцовскую стойку. Ситуация сложилась комическая, а Тлендиев (это был он) подбежал, обнял и, повторяя «спасибо! здорово!», расцеловал меня.

Кинокомпозитор – ещё одна грань его многогранного таланта. Нургиса Атабаевич, напомню, долгие годы был дирижером и главным редактором музыкальной редакции киностудии «Казахфильм».

Был один случай, связанный с записью музыки к кинофильму «Конец атамана». Техника тогда была совсем не такая, как сейчас, а требования при этом жесточайшие. К услугам дирижера – симфонический оркестр из лучших музыкантов столицы: из оперного театра имени Абая, из филармонии имени Жамбыла, профессура из консерватории... Но регалии и заслуги его никак не волновали, Тлендиеву был нужен результат. А у оркестра, который за ночь мог записать то, над чем другие работают месяцами, никак не шел один фрагмент. Дирижер бьётся, но не идёт – и все тут. И тогда Тлендиев, бросив в сердцах: «Жолдастар – друзья! Вот как это должно звучать!» – яростно схватил домбру.

Не знаю, как другие, но я обомлел! Во-первых, инструмент шел не справа налево, а наоборот, потому что Тлендиев был левшой. Во-вторых, перед ним симфонический оркестр – одно из высочайших достижений человеческой цивилизации, а он сыграл неподдающийся кусок на двухструнном инструменте! Он звучал не просто в оркестровой манере – домбра в руках виртуоза передала и художественность, и драматургию момента. Воцарилась тишина! После столь блистательного мастер-класса запись пошла как по накатанной, мы (я был приглашен в оркестр в качестве скрипача) быстро управились с материалом, а фильм в дальнейшем вошел в Золотой фонд казахского кино...

Как дирижер он дал путёвку в кино не только своей музыке, но и других авторов. Казалось бы, человек мог бы и успокоиться. Но он, как мастер домбры, приложил руку и к инструментальному творчеству. И эти его произведения, как и песни, тоже пошли в народ.

Понятно, что не каждый может их исполнить, но его кюи, как творения Курмангазы и Даулеткерея, по словам Юрия Дороховского, знает каждый казах. Это «Махамбет» – поэма для оркестра казахских народных инструментов, «Әлқисса» и «Ата толғауы» – инструментальные произведения для домбры и народного оркестра, большая симфоническая поэма «Ордабасы».

Что касается последнего произведения, то это как у Чайковского: музыка великого русского композитора написана очень сложно, но её знают и понимают все. У других тоже написано сложно, но ещё сложнее эта музыка воспринимается. Юрий Дороховский считает, что это, видимо, и есть суть гениальных произведений – когда сложность письма не видна. Толстой говорил на этот счет: настолько гениально, что даже мастеровитость не видна.

– Возьмём древнейший народный кюй «Ақсақ құлан», – продолжает музыкант. – Тлендиев сделал из него поэму грандиозного симфонического звучания! Причём бережно, не заслоняя того, что народ вложил в неё. Когда уже признанный всеми дирижер и композитор услышал организованный музыковедом Болатом Сарыбаевым небольшой этнографический ансамбль музейного плана, он, как великий художник, представил, что будет, если довести его до большого оркестрового масштаба.

Дело ведь в чем? Древние инструменты, найденные при раскопках Отрара, имеют очень красивый, но совсем небольшой звук. Например, такой богатейший инструмент, как сазсырнай, слышно всего лишь за метр-полтора. Тлендиев решил, что этот оркестр должен работать на микрофонах. И это в то строгое время, когда к микрофонному исполнению относились очень предвзято. Подобную вольность могла позволить себе только эстрада, и вдруг – народный оркестр! Эту идею ему, естественно, пришлось пробивать. Зачем ему это было надо? А все очень просто: он хотел, чтобы все это богатство зазвучало в полный голос.

И еще: то, что зарождалось в его душе, мог показать только этот оркестр. Создав «Отырар сазы» уже в возрасте, да и фронтовые раны сказывались, он объездил с ним весь Казахстан. Только гастролирующий музыкант знает, насколько это тяжело, ведь условия на таких гастролях бывают приближенными к фронтовым.

Недоброжелателей и завистников у его яркого таланта хватало всегда. Тлендиев и членом Союза композиторов стал только к концу жизни. Чиновники, ссылаясь на то, что он окончил дирижерский факультет, всячески препятствовали этому. А народным артистом СССР он стал, когда этому посодействовал секретарь Союза композиторов СССР Тихон Хренников.

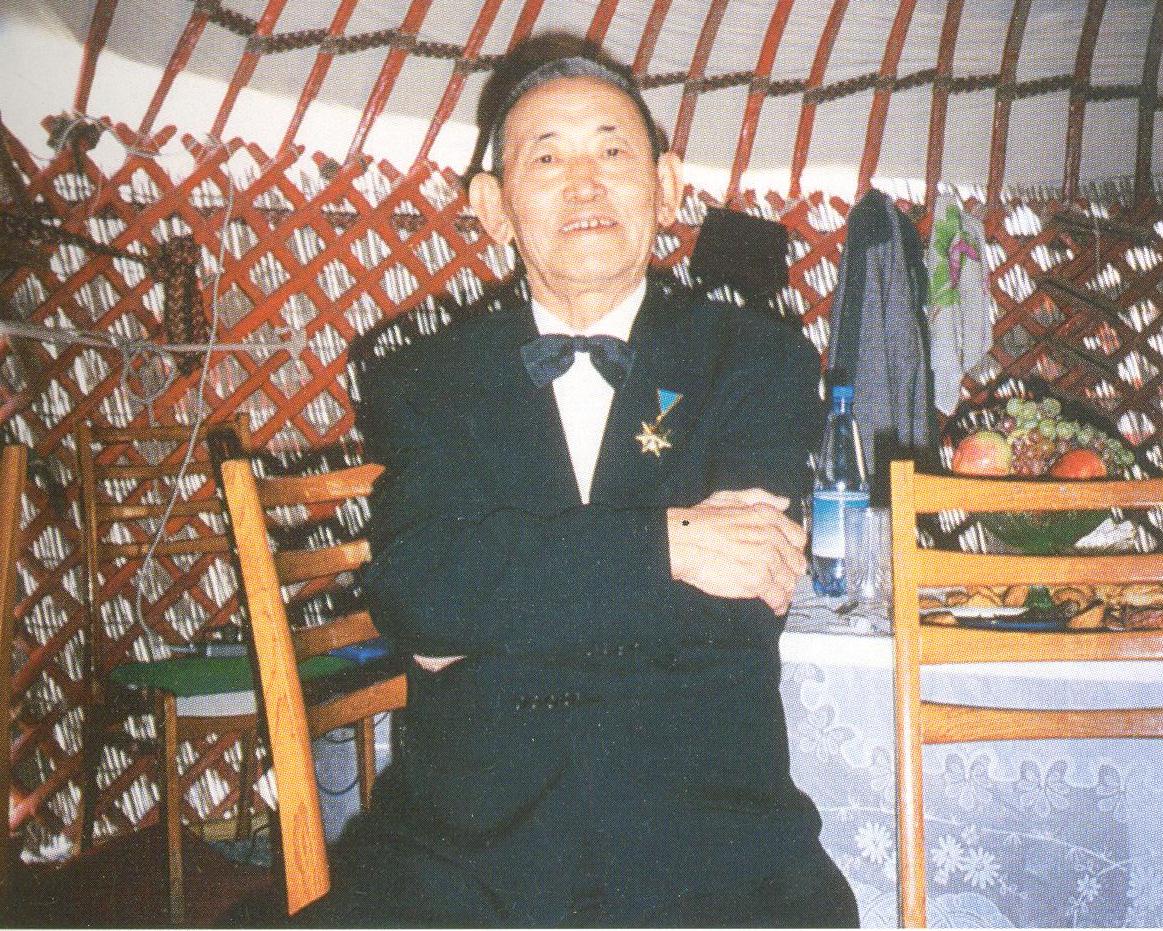

Но самой главной наградой для него было признание народа, который, и чувствуя, и видя, как он знакомит мир с душой казаха, носил его на руках. Звание «Халық Қаһарманы», которого он был удостоен перед самой смертью, досталось ему по праву – соотечественники уже при жизни воспринимали его как своего героя.

Песни Нургисы

Поэт Шомишбай Сариев написал тексты к нескольким песням Нургисы Тлендиева.

– Однажды утром меня разбудил телефонный звонок, – вспоминал он историю знакомства с ним. – Незнакомый мужской голос с ходу начал упрекать: «Ты почему тексты пишешь композиторам-халтурщикам, а мне – нет?!»

– А вы кто? – спросил я, растерявшись от такого напора.

– Нургиса Тлендиев, – прозвучало на том конце.

Я оторопел:

– Нур-ага, во-первых, Вы для меня недосягаемы, а во-вторых, Вы назвали моих друзей халтурщиками, но это талантливые ребята.

Тлендиев захохотал:

– Я ждал, как ты отреагируешь. А если ты и меня держишь за композитора, жду тебя в бане на Октябрьской.

Сразу после бани мы поехали к нему домой. Музыку к песне «Ән журегiм, жан улым» он написал виртуозную. Потом было написано ещё несколько совместных песен, но, к сожалению, на сцене они так и не прозвучали. Видимо, у нас с Тлендиевым сказывалась разница в возрасте…

Нургиса Тлендиев написал музыку практически ко всем фильмам своего друга, выдающегося кинорежиссёра Абдуллы Карсакбаева. В том числе и к знаменитой детской картине «Меня зовут Кожа», удостоенной Серебряной ветви Каннского кинофестиваля.

– Все взрослые в этом фильме подстраивались под меня, – рассказывает исполнитель главной роли Нурлан Санжар. – Бикен Римова, моя киношная мама, например, научила меня садиться на коня. Я, городской мальчишка, лошадей поначалу очень боялся. Она, увидев это, показала, как её седлают, с какой стороны восточные люди садятся на неё, какой рукой держат поводья и какой должна быть осанка у казаха при езде: спина не в наклон, как у европейцев, а прямо и даже немного откинувшись назад. Когда она посадила меня на лошадь, то все переполошились: а вдруг я сейчас упаду, поцарапаю лицо и съёмки будут приостановлены. Но Бикен-апай сказала, что лошадь спокойная, и, взяв её под уздцы, пошла с ней по кругу.

Я не видел, что во время этой сцены неподалеку стояли режиссёр и Нургиса Тлендиев. Но эта мизансцена имела продолжение. Через месяц в районе Каскелена мы снимали эпизод на жайлау. Там было очень много людей – конных и пеших. Нургиса Тлендиев развлекал селян игрой на гармони и домбре. А я крутился возле лошадей-жорға – иноходцев. И вдруг Тлендиев, бросив инструмент, подошел ко мне. Взял меня за затылок и подвел к какой-то чёрной лошади. Все закричали: «Нельзя! Она горячая!» А он: «Ничего страшного. Ниже земли не упадет». И посадил на коня.

Ноги у меня не доставали до стремени, и я их засунул в ремни над ними. Тлендиев предупредил: «Смотри, чтобы они не провалились дальше. Иначе, если лошадь понесет, не сможешь их вытащить». И неожиданно с силой ударил лошадь по крупу. Она понесла так, что у меня дух захватило мгновенно, но я был счастлив! Это был настоящий полёт!

Краем глаза я увидел, что Нургиса-аға одним махом взлетел на неоседланную лошадь и стал меня догонять. При этом он визжал так, как это умеют только степняки. Видимо, у него был расчет пробудить в крови у городского казаха инстинкт наездника. И действительно, я интуитивно делал движения, которым меня никто не обучал, но именно те, что были необходимы.

А потом я даже не увидел, а скорее почувствовал, что удовлетворенный

своим уроком Тлендиев отстает от меня. Я тоже стал останавливать свою лошадь. С трудом, но все же развернул её и уже легко поскакал назад.

А Тлендиев, уже забыв про меня, вновь развлекал простых аулчан. Они были в восторге, а он был счастлив. Его лицо было чуть-чуть побито оспой, но этого недостатка не было заметно. Он бывал удивительно красив в общении с народом, хотя в городе многие остерегались его острого языка и авторитарных жестких манер.

Только теперь, спустя много десятков лет, я осознал, почему Нургиса Тлендиев посадил меня на лошадь. Посвящение в наездники должен делать мужчина, а не женщина, даже если это и непревздойдённая Бикен Римова…